Le scale tuttora impiegate in astronomia per la misura della luminosità si possono far risalire ad Ipparco di Nicea (200 a.C.-120°.C). Egli divise tutte le stelle visibili allora ad occhio nudo in 6 classi di “magnitudo” numerate da 1 a 6.

(NB. A quel tempo si pensava che le stelle più luminose fossero più grandi di quelle meno luminose, da qui il termine latino “magnitudo” che significa “grandezza”. In seguito i termine ‘magnitudo’ fu sostituito con “ magnitudine”).

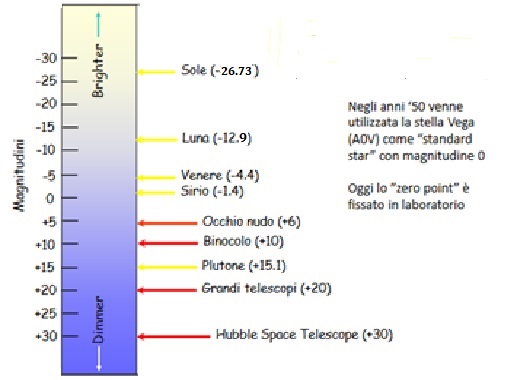

Le stelle più luminose appartenevano alla magnitudo 1 mentre quelle appena visibili alla magnitudo 6 (si noti come al crescere della magnitudo, diminuisce la luminosità). Più tardi la scala fu estesa anche alle stelle visibili solo con strumentazioni ottiche come binocoli e telescopi e per migliorarne la precisione si è passati all’ uso di frazioni decimali.

L’ occhio umano infatti, può rilevare differenze di magnitudine di 0,1. Con il telescopio spaziale Hubble si sono osservate stelle fino alla magnitudine 31.5 Analogamente la scala fu ampliata anche dal lato delle stelle più luminose, dei pianeti , del Sole e della Luna. Si è passati così dalla magnitudini zero (assegnata a stelle come Vega, Arturo e Capella) a quelle negative per cui la magnitudine del Sole, ad esempio, è di -26,73. mentre quella della luna è di -12,92.

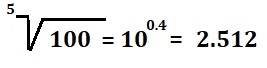

Nel XIX° secolo fu definita esattamente la differenza fra due classi di luminosità (magnitudini) contigue. William Herschel (1738 – 1822) notò che le stelle di magnitudine 1 sono circa 100 volte più luminose di quelle di magnitudine 6.

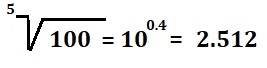

Successivamente Norman Robert Pogson (1829 – 1891) , partendo dal presupposto, che le magnitudini apparenti di due stelle le cui Intensità di luce siano nel rapporto di 1 a 100 differiscano di 5 unità esatte, definì matematicamente che il rapporto di luminosità di due stelle le cui magnitudini variano di una sola unità è di :

Quindi una stella di magnitudine 1 è di 2,512 più volte luminosa di una stella di magnitudine 2. In altri termini moltiplicato 2,512 per se stesso 5 volte da come risultato 100.

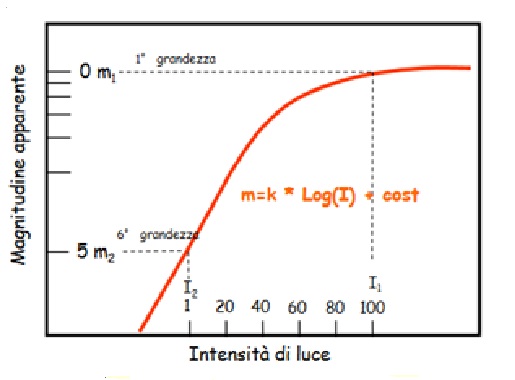

La risposta dell’occhio umano agli stimoli luminosi, però, non è di tipo lineare. Negli stessi anni in cui Pogson avanzava la sua proposta, Fechner e Weber dimostrarono che nella percezione visiva la sensazione era proporzionale al logaritmo dello stimolo. Questo, applicato al caso delle stelle, significava che la magnitudine era proporzionale al logaritmo dell’ illuminamento, vale a dire:

m = k Log ( I )

Sostituendo al valore di K il valore calcolato da Pogson si ha:

m = -2,5 Log ( I )

Quest’ ultima espressione, nota come formula di Pogson, descrive il legame tra la magnitudine di una stella e il flusso luminoso che giunge al nostro occhi.

NB. L' illuminamento “ I” è una grandezza fotometrica che nasce dal rapporto tra il flusso luminoso (misurato in lumen) emesso da una sorgente e la superficie dell'oggetto illuminato. La sua unità di misura è il lux, che corrisponde alla luce emessa da una candela posta perpendicolarmente ad una superficie distante un metro. Un lux corrisponde ad una magnitudine pari a -14.

Oltre la magnitudine apparente e quella assoluta vi sono altri tipi di magnitudine che riportiamo per completezza :

- Magnitudine visuale: magnitudine ottenuta tramite osservazioni visuali effettuate con un fotometro.

- Magnitudine fotoelettrica: magnitudine apparente ottenuta da osservazioni effettuate con un fotometro fotoelettrico.

- Magnitudine fotografica: magnitudine apparente ottenuta tramite osservazioni basate su una normale lastra fotografica.

- Magnitudine fotovisuale: magnitudine ottenuta tramite osservazioni basate su lastra fotografica con gamma di sensibilità uguale a quella dell'occhio umano.

- Magnitudini bolometriche: Si ottiene misurando la densità di flusso per tutte le frequenze.

- Magnitudine Integrata: la luminosità totale dell’oggetto (ad esempio una galassia) come se fosse concentrata in un unico punto.

Variazioni di luminosità delle stelle

Esistono stelle che mostrano una variazione di luminosità con il variare del tempo. Queste stelle vengono definite stelle variabili. Le variazioni di luminosità possono essere di carattere periodico, semi-periodico o occasionale.

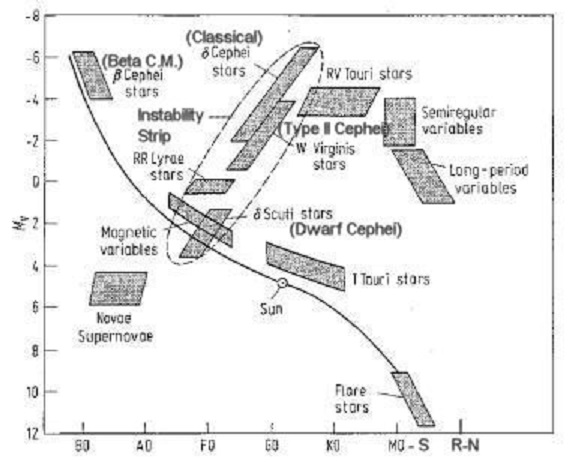

In realtà oggi possiamo affermare, in senso lato, che tutte le stelle sono variabili a causa della loro evoluzione. In ogni fase evolutiva le stelle mostrano variazioni di luminosità e/o di colore. Nella figura a lato sono riportate le classi di variabilità delle stelle nel diagramma di evoluzione stellare (diagramma HR) .

In alcune fasi le variazioni di luminosità possono anche essere molto rapide (come ad esempio nelle supernove e nove), in altre fasi le variabilità possono avere periodi più o meno lunghi .Non fa eccezione il nostro Sole la cui luminosità varia dello 0,1% in un intervallo periodico di undici anni.

Lo studio delle stelle variabili oggi viene fatto con l’ ausilio di fotometri fotoelettrici. Sono strumenti elettronici basati su elementi fotosensibili i in grado di convertire un flusso luminoso in segnali elettrici proporzionali alla quantità di luce incidente.

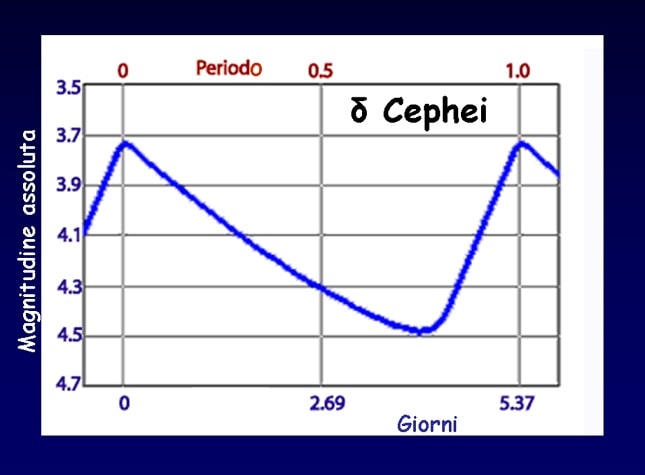

Normalmente montati sul piano focale di telescopi astronomici, consentono di ottenere le cosiddette curve di luce, cioè rappresentazioni grafiche che mostrano l' andamento, di una sorgente luminosa, in funzione del tempo. La luce è in genere misurata in una particolare frequenza o banda spettrale. Le stelle variabili sono quindi classificate tramite la loro curva di luce, classe spettrale e moti radiali osservati.

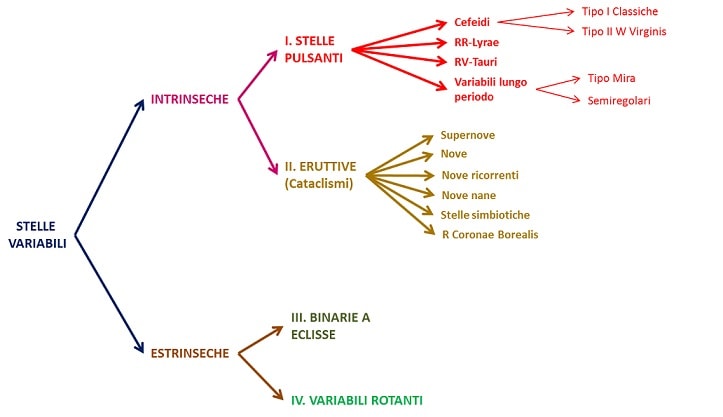

Riportiamo, di seguito, uno schema sommario, che mostra le principali tipologie di classificazione delle stelle variabili.

Si possono individuare due principali gruppi di stelle variabili, quelle “intrinseche” che cambiano di luminosità per processi fisico-chimici interni e quelle “estrinseche” che variano di luminosità a causa esterne indipendenti dalla sua struttura chimico- fisica. :

Nel primo gruppo sono collocate le stelle variabili pulsanti e quelle eruttive. Quelle pulsanti sono caratterizzata da aumenti e diminuzioni periodici e generalmente regolari della propria luminosità. Ciò è dovuto al loro guscio che si espande e si contrae periodicamente nel giro di alcune ore, giorni o anni. :

Quelle eruttive caratterizzate da irregolari esplosioni di gas nelle loro parti esterne che causano aumenti di luminosità ; per il resto la loro magnitudine rimane abbastanza costante nel tempo. :

Le stelle variabili da cataclismi si differenziano da quelle eruttive in quanto mostrano violentissime esplosioni termonucleari. Dette esplosioni possono avvenire negli strati superficiali ed in tal caso si parla di “Nova” o negli strati più profondi e in tal caso si chiamata “Supernova”. La maggior parte di queste sono sistemi binari. :

Nel secondo gruppo collochiamo le stelle variabili ad eclisse, costituite maggiormente da sistemi binari le cui eclissi causano delle periodiche variazioni di luminosità apparente e le variabili rotanti la cui superfici non risultano completamente omogenee e mostrano delle zone più o meno luminose se non addirittura oscure. Ne deriva che per effetto della rotazione sul proprio asse polare, queste stelle, alternano periodi di maggiore o minore luminosità. Vi sono poi stelle a forma ellissoidale per le quali, da un punto di vista prospettico, si alternano momenti di maggiore o minore luminosità in quanto maggiore o minore ne risulta la superficie visibile.

Le stelle pulsanti vengono ulteriormente suddivise in:

-

Cefeadi : sono caratterizzata da un periodo di pulsazione estremamente regolare dovuto ad una contrazione ed espansione radiale molto uniforme della superficie stellare. Si è scoperto che la luminosità assoluta di una stella Cefeide è legata in modo stretto al proprio periodo di pulsazione. Le cefeidi sono importanti perché permettono di misurare le distanze delle galassie. Si è scoperto, infatti, che la luminosità assoluta di una stella Cefeide è legata in modo stretto al proprio periodo di pulsazione. Misurando il periodo di una cefeide si può quindi risalire alla sua luminosità assoluta che, confrontata con quella apparente, consente di stimarne la distanza. Tra le Cefeidi si distinguono le W Virginis che si distinguono per avere una massa minore (addirittura minore a quella del nostro Sole). Il periodo di oscillazione varia da uno a sessanta giorni (maggiore di otto giorni viene definita CWA, altrimenti CWB).

-

RR Lyirae : sono stelle piuttosto vecchie e hanno una massa non elevata (0,5 M☉). Pulsano in modo radiale. I periodi di pulsazione sono più brevi delle Cefeidi: le RR Lyrae pulsano in alcune ore, massimo alcuni giorni. Questa tipologia risulta essere molto interessante in quanto viene usata come “candela standard”, cioè come indicatore di distanze cosmiche. Si è infatti scoperto che tutte le stelle di questa categoria possiedono la stessa luminosità assoluta: misurando la luminosità apparente ne ricaviamo subito la sua distanza

-

RV Taury : sono stelle in fase evolutiva avanzata, in prevalenza giganti o supergiganti gialle con periodo di variazione che va da 30 a 150 giorni. La variazione di luminosità normalmente non supera 2 magnitudini. Alcune anno un andamento molto più instabile ed irregolare.

Variabili lungo periodo : dette anche LPV, (Long Period Variable) sono stelle pulsanti che hanno un periodo di variabilità molto lungo (mesi o anni). Si tratta in genere di stelle giganti.Si possono ulteriormente suddividere in tipo Mira o Semiregolari . Le variabili tipo Mira sono stelle giganti rosse, nelle ultime fasi dell’evoluzione stellare. In pochi milioni di anni queste esplodono diventando nane bianche. Queste stelle si contraggono/espandono in modo simmetrico con forti differenze di magnitudine. Il loro periodo è molto lungo (fino ad un paio di anni). Le variabili Semiregolari sono stelle giganti rosse o stelle supergiganti che mostrano leggeri cambiamenti di luminosità più o meno regolari con periodo da 20 a più di 2000 giorni.

Le stelle eruttive si possono suddividere in:

-

Novae : questo termine indica il fenomeno di un'esplosione nucleare causata dall'accumulo d’idrogeno sulla superficie di una nana bianca. Questa esplosione rende la stella molto più luminosa per alcuni giorni. La nana si trova in un sistema binario accompagnata da una gigante rossa. Quando i gas nel disco di accrescimento della nana bianca raggiungono sufficiente temperature e pressione, si innescano i processi di fusione nucleare. Le variabili in cui si innesca questo fenomeno (chiamate "Novae") non sono da confondere con le "Supernovae".

-

Supernovae :mostrano un aumento repentino di ca. 21 magnitudini e una permanenza al massimo della luminosità di qualche decina di giorni (vedi capitolo 4.5.c). le supernove hanno la particolarità di essere uniche per ogni stella, mentre le nove possono ripetersi più volte.

Novae ricorrenti : sono tipo particolari di novae, caratterizzata da esplosioni che si ripetono nel tempo. Si tratta di nane bianche sulla cui superficie si accumula periodicamente l'idrogeno proveniente da una compagna, innescando episodi di fusione nucleare.

Nove nane : sono stella binaria molto strette in cui una delle componenti è una nana bianca, che risucchia materia dalla sua compagna. Le nove nane si distinguono dalle nove classiche per la loro minore luminosità . Sono tipicamente ricorrenti su una scala da alcuni giorni a qualche decennio.

-

Stelle simbiotiche : sono in realtà stelle binarie formate da una nana bianca e una gigante rossa. Presentano eruzioni simili a quelle delle novae, ma più lente. Le eruzioni comportano un aumento di luminosità di circa 9-11 magnitudini ed hanno una durata di 10-40 anni, poi la stella declina verso la sua luminosità iniziale.

-

R Coronae Borealis : sono stelle supergiganti la cui luminosità varia di numerose magnitudini nel corso di intervalli irregolari. In pochi mesi possono passare da una magnitudine di 6 sino a 14. Questa diminuzione improvvisa di luminosità potrebbe essere causata dall’emissione di polveri di carbonio: queste si accumulerebbero intorno alla stella formando uno schermo alla luce. Con il tempo questa nube si dissolve, per poi ricrearsi.

Limite di Eddington

Quanto può essere luminosa una stella ovvero esiste un limite alla luminosità di una stella ?

A questa domanda ha risposto il fisico inglese Arthur Stanley Eddington che nei primi decenni del XX secolo stabilì la luminosità massima che può avere una stella con una data massa , senza che essa inizi a disperdere gli strati più alti della propria atmosfera cioè rimanendo in equilibrio idrostatico.

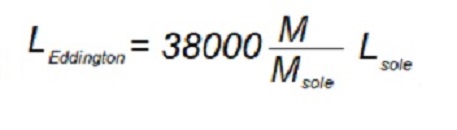

Ebbene questo limite di luminosità conosciuto come “limite di Eddington” è dato dalla relazione:

Dove “ L” sta per luminosità ed "M" per massa".

Ne consegue che un oggetto con la stessa massa del Sole può essere al massimo 38.000 volte più luminoso della nostra stella.

Questo limite si applica solo alle stelle in equilibrio idrostatico cioè, per intenderci, quelle che stazionano nella sequenza principale del “diagramma HR”.

(Nella tabella sotto, sono riportati i valori di magnetudine apparente e la distanza in anni luce delle stelle più luminose, visibili ad occhio nudo).

{jumi [script/stelle_q1.php]}

Tabella : stelle rosse più brillanti e variabili

| Name |

R.A. |

DEC |

Mag |

Per. |

Notes

|

| VX AND |

00 19.9 |

+44.7 |

8.0-9.5 |

367 |

VERY RED |

| AQ AND |

00 27.6 |

+35.6 |

6.9-8.2 |

332 |

|

| U ANT |

10 35.2 |

-39.6 |

5.7-8.6 |

170 |

|

| V AQL |

19 04.4 |

-05.7 |

6.6-8.1 |

350 |

DEEP RED |

| UV AQL |

18 58.6 |

+14.4 |

8.6-9.6 |

340 |

|

| V ARI |

02 15.0 |

+12.2 |

8.0-8.6 |

75 |

|

| UU AUR |

06 36.5 |

+38.5 |

5.1-7 |

235 |

|

| U CAM |

05 42.2 |

+62.5 |

7.7-9.5 |

412 |

NEAR 1502 |

| ST CAM |

04 51.2 |

+68.1 |

7.0-8.4 |

195 |

|

| T CNC |

08 56.7 |

+19.8 |

7.8-10.6 |

482 |

|

| X CNC |

08 55.4 |

+17.2 |

6.2-7.5 |

170 |

|

| Y CVN |

12 45.1 |

+45.4 |

5.0-6.4 |

158 |

LA SUPERBA VERY RED |

| W CMA |

07 08.0 |

-11.9 |

7.0-8 |

IRR |

ORANGE |

| VY CMA |

07 23.0 |

-25.8 |

8.8-9.3 |

IRR |

|

| RT CAP |

20 17.0 |

-21.3 |

6.5-8.1 |

395 |

|

| R CAP |

20 11.3 |

-14.0 |

9.4-14 |

345 |

|

| ST CAS |

00 17.6 |

+50.3 |

9.0-10.5 |

IRR |

|

| WW CAS |

01 33.5 |

+57.8 |

9.1-11.7 |

IRR |

|

| mu CEP |

21 43.5 |

+58.8 |

3.7-5.0 |

IRR |

Wm. HERSCHEL'S GARNET STAR |

| T CRB |

15 59.5 |

+26.0 |

2.3-10 |

--- |

BLAZE STAR -RECURRENT NOVA |

| V CRB |

15 49.5 |

+39.5 |

6.9-12.5 |

358 |

|

| U CYG |

20 19.7 |

+47.9 |

6.7-11 |

465 |

STRONG COLOR |

| V CYG |

20 41.3 |

+48.2 |

7.8-13.8 |

420 |

RED! |

| RS CYG |

20 13.4 |

+38.7 |

6.6-9.4 |

417 |

|

| RV CYG |

21 43.3 |

+38.0 |

7.1-9.3 |

300 |

VERY RED |

| T DRA |

17 56.5 |

+58.2 |

7.2-13 |

422 |

VISUAL DOUBLE |

| RY DRA |

12 56.4 |

+66.0 |

6.0-8.2 |

170 |

|

| UX DRA |

19 21.6 |

+76.6 |

6.2-7.0 |

170 |

|

| TU GEM |

06 10.9 |

+26.0 |

7.5-8.4 |

230 |

|

| U HYA |

10 37.6 |

-13.4 |

4.7-6.2 |

IRR |

VERY RED IN NICE FIELD |

| V HYA |

10 51.6 |

-21.3 |

6.5-12 |

533 |

REDDEST KNOWN |

| R LEP |

04 59.6 |

-14.8 |

5.9-11 |

432 |

HIND'S CRIMSON STAR |

| Y LYN |

07 28.2 |

+46.0 |

6.9-7.5 |

110 |

ORANGE IN A NICE FIELD |

| T LYR |

18 32.3 |

+37.0 |

7.5-9.3 |

IRR |

VERY RED |

| HK LYR |

18 42.8 |

+37.0 |

8.5-10.6 |

IRR |

|

| KS MON |

06 19.8 |

-05.3 |

8.5-10 |

IRR |

|

| BG MON |

06 56.4 |

+07.0 |

9.2-10.4 |

30 |

|

| RV MON |

06 58.4 |

+06.1 |

7.0-8.9 |

132 |

|

| V OPH |

16 26.7 |

-12.4 |

7.3-11.5 |

298 |

|

| ALPHA ORI |

05 55.2 |

+07.6 |

0.4-1.3 |

--- |

BETELGEUSE |

| W ORI |

05 05.4 |

+01.2 |

6.5-10 |

210 |

|

| GK ORI |

06 17.7 |

+08.6 |

9.5-11 |

236 |

|

| BL ORI |

05 31.9 |

+07.6 |

9.0-14 |

335 |

|

| RX PEG |

21 56.4 |

+22.8 |

8.0-9.5 |

630 |

|

| TW PEG |

22 04.0 |

+28.3 |

7.0-9.2 |

956 |

|

| Y PER |

03 27.7 |

+44.2 |

8.1-10.9 |

252 |

|

| Z PSC |

01 16.1 |

+25.8 |

7.0-7.9 |

144 |

|

| TX PSC |

23 46.4 |

+03.5 |

5.5-6.0 |

IRR |

19 PISCIUM |

| RT PUP |

08 05.4 |

-38.7 |

8.5-9.2 |

100 |

|

| RU PUP |

08 07.5 |

-22.9 |

8.9-11.1 |

425 |

|

| X SGE |

20 05.1 |

+20.6 |

8.7-9.7 |

196 |

|

| BF SGE |

20 02.4 |

+21.0 |

8.5-10 |

IRR |

|

| SS SGR |

18 30.4 |

-16.9 |

9.0-10 |

IRR |

|

| AQ SGR |

19 34.3 |

-16.4 |

6.6-7.7 |

200 |

|

| V1942 SGR |

19 19.2 |

-15.9 |

6.7-7.1 |

IRR |

|

| ALPHA SCO |

16 29.6 |

-26.6 |

0.9-1 |

1730 |

ANTARES |

| SX SCO |

17 47.5 |

-35.7 |

8.5-9.5 |

IRR |

|

| SU SCO |

16 40.6 |

-32.4 |

8.0-9.4 |

414 |

|

| R SCL |

01 27.0 |

-32.5 |

6.1-8.8 |

363 |

VERY RED |

| S SCT |

18 50.3 |

-07.9 |

7.3-9 |

148 |

|

| T SCT |

18 55.4 |

-08.1 |

8.9-10 |

122 |

|

| RX SCT |

18 37.0 |

-07.6 |

9.0-11 |

IRR |

|

| DR SER |

18 47.4 |

+05.5 |

8.4-11 |

IRR |

|

| R SER |

15 50.7 |

+15.2 |

5.7-14 |

357 |

|

| Y TAU |

05 45.7 |

+20.7 |

7.1-9.5 |

241 |

|

| RT UMA |

09 18.4 |

+51.4 |

8.6-9.6 |

IRR |

|

| VY UMA |

10 45.0 |

+67.4 |

6.0-6.6 |

IRR |

|

| X VEL |

09 55.5 |

-41.5 |

8.4-10.7 |

140 |

|

| SS VIR |

12 25.3 |

+00.7 |

6.0-9.6 |

355 |

VERY RED |

| BD VUL |

20 37.3 |

+26.5 |

9.3-12.7 |

430 |

|

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.